手机操作系统全景解析:从常见平台到小众选择一览

- 问答

- 2025-10-07 08:09:37

- 3

不只是iOS和安卓的那些事儿

每次有人问我“你这手机是什么系统?”,要是我答“安卓”或者“iOS”,对方一般就点点头结束了——好像手机系统的世界就这么大似的,其实不是的,这么多年折腾手机、刷机、尝鲜小众系统的经历让我觉得,手机系统的世界远比我们想象的要丰富,也藏着不少被忽略的精彩。

先说说大家最熟悉的两位大佬吧。

iOS:精致,但也让人有点闷

苹果的iOS,很多人用久了就离不开了,流畅、安全、生态无缝——这些优点不假,我至今还记得第一次用iPhone 4s时那种“原来动画可以这么丝滑”的震撼,但用久了,也会有点…无聊,图标不能乱动、默认应用不能换、文件管理像捉迷藏,每次大版本更新,大家都在期待“这次会不会更开放一点?”,结果往往只是多了几个小组件样式,它像一座精心打理的花园,很美,但篱笆扎得实在太紧了。

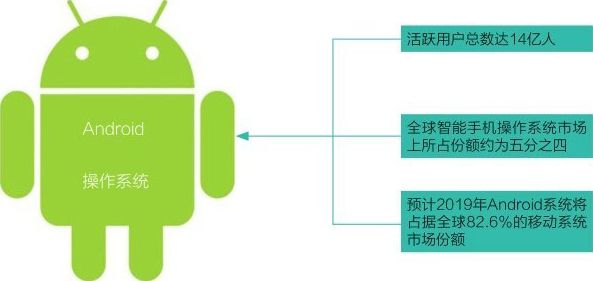

Android:自由,但也挺累人

安卓则是另一个极端,从三星的One UI到小米的HyperOS,各家都在拼命做差异化——有的加功能,有的改动画,有的堆设计,我喜欢它的自由度,以前经常熬夜刷机,就为了换个字体或者调个手势,但有时候也太自由了,比如某些国产系统预装删不掉的App,或者不同品牌之间生态割裂,用安卓,总有一种“我可以掌控一切,但也要为一切负责”的疲惫感。

而真正让我觉得有意思的,其实是主流之外的那些选择——有些系统你可能从来没听过,但它们的存在,恰恰提醒我们:手机不该只有两种活法。

曾经的叛逆者:Windows Mobile

微软的Windows Mobile,我大学时还买过一部Lumia,它的动态磁贴界面至今我觉得很有创意——信息直接呈现在图标上,不用点开就能看邮件、天气,可惜生态没起来,微信和支付宝更新总是慢半拍,后来微软放弃了,但我偶尔还会把那部Lumia拿出来充充电,它提醒我:好创意≠成功,生态才是王道。

小而美的坚持:/e/OS

最近几年我开始关注隐私和数据主权,于是尝试了/e/OS——一个基于Android但彻底去谷歌化的系统,安装过程比我想象的麻烦,需要自己刷机,应用商店里的App也不全,有时得靠侧载,但它做到了真正的“干净”:没有追踪、没有广告,连系统服务都尽量用开源替代,用它的时候,我会有一种“我的手机终于完全属于我了”的安心感,虽然代价是偶尔得折腾一下。

极客的玩具:Ubuntu Touch 和 PostmarketOS

还有更极客的,比如Ubuntu Touch和PostmarketOS,前者试图把Linux桌面体验搬进手机,后者则专注让旧手机“重生”,我拿一台老的Nexus 5试过PostmarketOS,居然真的跑起来了!虽然相机用不了、偶尔卡顿,但那种“让废弃设备重新呼吸”的感觉非常奇妙,这类系统没什么大众价值,却特别能让人感受到科技的另一面:不是消费,而是创造和延续。

有时候我会想,为什么我们明明需要多样性,最终却只剩下两个选项?是商业的必然,还是我们主动选择了 convenience over choice?

可能大多数人真的不在乎系统,他们只想要一个“能好好用微信、拍照不错、别卡顿”的设备,但对我而言,操作系统就像是手机的灵魂——它决定了设备如何思考、如何与我对话,每次尝试一个小众系统,就像是一场对话,有时顺利有时磕绊,但总能学到新东西。

也不是说小众就一定好,很多系统因为缺乏支持,用起来充满“未完成感”:功能缺失、兼容性差、更新慢……但正是这种不完美,反而让人更真实地感受到:科技不是既定答案,而是一场持续中的探索。

如果你下次换手机时突然冒出一个念头——“难道只能选安卓或iOS吗?”,不妨花点时间看看那些小众系统,也许你不会真的换,但知道它们的存在,本身就有一种安慰:在科技越来越同质化的时代,仍然有人在做不同的尝试。

而这个世界,永远需要尝试者。

(完)

本文由道巧夏于2025-10-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/56260.html