全面解析硬盘格式化:高效清除个人信息,实现出厂设置重置

- 问答

- 2025-10-07 16:39:25

- 41

别以为删了文件就安全了!

哎,说到格式化硬盘,估计很多人第一反应是:“这不就是电脑里那个‘重置’选项吗?点一下,等一会儿,完事儿!”——我以前也这么想,直到有一次,我把自己存了五年照片的旧硬盘随手格式化了,还得意洋洋地以为“彻底清空了”,结果后来用数据恢复软件一查,差点没晕过去:那些以为早已消失的假期自拍、前任写的信、甚至大学论文草稿,全都能找回来。

那一刻我才意识到:格式化根本不是很多人想象中那种“一键清零”的神操作,它背后有门道,搞错了,隐私泄露了都不知道怎么漏的。

格式化≠销毁,它可能只是“假装删除”

通俗讲,格式化有两种基本类型:“快速格式化”和“低级格式化”(现在更多叫“完全格式化”),很多人根本分不清这两者的区别——系统默认还老是推荐“快速”,因为省时间嘛。

我拿自己的例子来说吧,之前我把一台老笔记本送给我小侄女用,怕之前的工作资料还在,就顺手快速格式化了一下,结果后来我哥们儿用DiskGenius帮我扫了一眼,居然把我三年前写的方案草稿都给捞出来了,我当时就懵了:“我不是格式化了么?!”

后来才搞明白:快速格式化其实只删除了文件的“索引”,相当于把书的目录撕了,但书页都还完好地留在硬盘上,只要没人覆盖写新数据,原来的内容很容易被恢复。

而完全格式化才会真正去覆盖磁盘扇区(尤其是多次覆盖),让数据难以复原,不过请注意:哪怕这样,也不是百分百安全,有些专业机构甚至能从被覆盖多次的硬盘里提取残余磁信号——当然那得是国家机密级别的操作了,普通人一般遇不到。

为什么要彻底格式化?——你的隐私比想象中更值钱

我以前总觉得:“谁闲着没事恢复我的数据啊?”但有一次和我一个做信息安全的朋友喝酒,他跟我说了个真事:有人二手卖硬盘,没彻底格式化,买家恢复出来里头有原主人的身份证扫描件、银行流水截图,甚至还有私密日记……最后居然被勒索了。

所以说,不管是卖掉旧电脑、还是扔掉旧硬盘,只要它存过你的个人信息,就必须彻底清理,尤其是:

- 身份证/护照照片

- 银行账户信息或交易记录

- 个人照片、视频(你懂的)

- 登录密码备忘txt(真有人这样干!)

别心存侥幸:“我这东西又不值钱”,在暗网上,成批的个人信息都是打包卖的,一条几毛钱也能成规模——而你根本不知道谁会把它用在哪里。

怎样才能真正“实现出厂重置”?我的实操建议

如果你只是要把电脑给家人用、或者单纯想清空空间,快速格式化没问题,但如果是转卖或丢弃,必须彻底处理。

我个人习惯的做法是:

- 重要数据先备份(废话!但我真的因为太自信翻过车);

- 用专业工具做覆盖式格式化——比如Windows平台我喜欢用

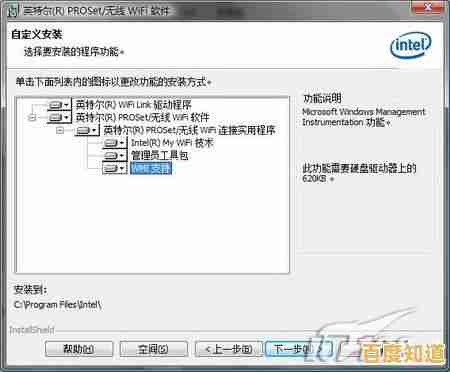

Eraser,它可以指定覆盖次数(一般3-7次就够了,没必要学军方标准搞35次); - 如果是固态硬盘(SSD),注意!传统多次覆盖可能无效甚至伤盘,因为SSD有“磨损均衡”机制,最好用厂商提供的Secure Erase工具(比如三星Magician、英特尔SSD Toolbox);

- 物理销毁最稳——比如拆盘、钻孔、锤子砸(适合特别敏感的数据,但注意安全!)。

我后来还养成了一个习惯:把要卖掉的硬盘格式化之后,再塞满一堆无关紧要的大文件(比如电影副本),再格式化和覆盖一次——这样即使之前有数据残影,也被新数据覆盖得差不多了,虽然有点偏执,但安心啊。

一点感慨:我们总是在“方便”和“安全”之间做选择

说实话,每次做彻底格式化都要花我好几个小时——坐在那儿听硬盘嘎吱嘎吱响,忍不住会想:“至于吗?没必要吧……”

但转念一想,那些因为数据泄露而被骗、被骚扰的人,可能最初也只是图了个“方便”。

数字时代,我们产生的数据碎片远比想象中更难彻底消失,格式化不是魔法,而是一个需要清醒对待的操作,下次准备清空硬盘时,不妨多问自己一句:“我真的做对了吗?”

——反正我现在是再也不敢随便“快速格式化”了。

本文由太叔山芙于2025-10-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/56616.html