电子邮箱的全面阐释:从基础定义到实际应用的多维作用分析

- 问答

- 2025-10-08 17:09:21

- 1

不止是收件箱,更是数字生活的隐秘角落 📧

记得我第一次注册电子邮箱,还是初中计算机课上,老师那句“以后你们会用这个和世界联系”让我半信半疑——毕竟那会儿我的“世界”不过是学校和家的两点一线,谁能想到,十几年后的今天,邮箱早已从单纯的通信工具,演变成了数字身份的核心载体,甚至成了我焦虑和期待的混合体:每天早上的未读邮件提示,像开盲盒一样让人心跳加速😂。

基础定义?它早就不只是“电子信件”了

如果现在还有人把邮箱定义为“收发邮件的工具”,那简直像说手机只能打电话一样过时,本质上,邮箱是现代人的数字身份证+档案库+时间胶囊,比如我的Gmail账号,绑定了所有社交平台、存储着从大学论文到租房合同的PDF,甚至还有2015年某位朋友发来的生日祝福——虽然我们早已失联,但那个邮件就像数字废墟里的一块碎瓷片,偶尔翻到还会愣神几秒。

实际应用:从职场生存到人性观察现场

在广告公司工作时,我练就了“通过邮箱风格判断客户性格”的诡异技能:

- 邮件主题写“急!!!”加三个感叹号的,通常下午五点后会主动撤回需求;

- 用Times New Roman字体的外企高管,附件命名必然有“V7_Final_Revised”这种经典套娃操作;

- 凌晨三点发周报的同事,大概率在卷和躺之间反复横跳…

邮箱成了人际关系的显微镜🔬,而像Notion这类工具直接通过邮箱实现协同编辑,又让“抄送”“密送”这些功能衍生出办公室政治学——曾经因为误点了“回复全部”,差点把吐槽老板的段子发成全员喜剧现场,这种惊悚体验怕是邮箱独有的“数字冒险”吧?

被忽视的阴暗面:焦虑发生器与数据坟场

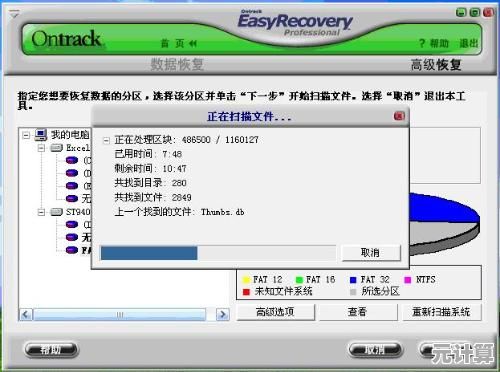

但邮箱也是现代焦虑的完美温床,我的163邮箱里塞满了未读促销邮件,像永远清不完的数字落叶🍂,某次搜索关键合同时,竟翻出七年前某电商平台的折扣码——它安静地躺在那里,仿佛在嘲笑我“看,你当年以为总会用上的东西”,更可怕的是,邮箱早已成为黑客的游乐场,去年朋友公司因为员工点击钓鱼邮件,导致整个项目库被勒索比特币,那种无力感比物理世界的盗窃更令人窒息。

它可能比我们活得久

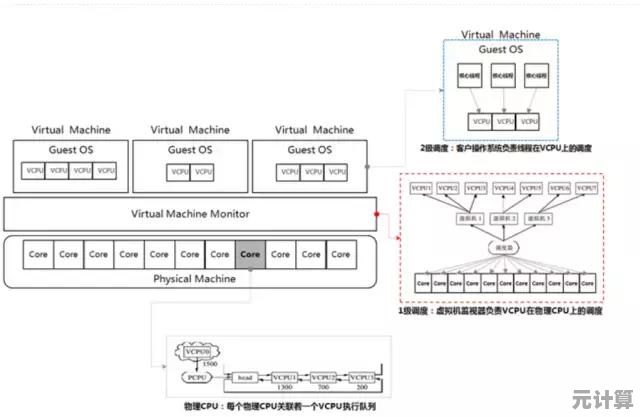

或许有一天微信、Slack会被淘汰,但邮箱协议(SMTP/POP3)这种“数字原始物种”大概率会幸存,就像我祖父至今用着1970年代的电话区号,我的ProtonMail地址说不定会成为孙辈眼中的“数字化石”🦴,毕竟,当所有App都在试图用算法裹挟我们时,邮箱依然保持着某种古典主义的分寸感:它不强制已读回执,允许你延迟回复,甚至容忍你把某些邮件永远标记为“未读”——这种人性化的留白,在即时通讯的轰炸下简直成了奢侈。

所以啊,邮箱早已不是技术工具那么简单,它藏着我们的黑历史、职业轨迹、人际温度,甚至还有未兑现的承诺(比如我收藏夹里那封“学西班牙语计划”的邮件已经吃了三年灰),它像数字时代的瑞士军刀🔧,笨重却不可替代——毕竟,谁能拒绝一个既能收水电费账单,又能悄悄保存初恋情书的容器呢?

(写完这篇时我又顺手清空了垃圾箱,仿佛完成某种数字禅修🧘,等等,刚刚是不是误删了重要东西?…算了,人生总要有点遗憾才真实。)

本文由丙英叡于2025-10-08发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/57643.html