从性能跃升到能效优化:12年笔记本处理器发展路径深度剖析

- 问答

- 2025-10-09 18:42:21

- 53

OK,聊点实在的,最近收拾屋子,翻出来一台2012年的联想笔记本,厚得像块板砖,开机风扇声跟拖拉机似的,我盯着它那个贴着的“Intel Core i5”标签,突然有点恍惚——这12年,咱们手里这块小小的笔记本CPU,到底经历了什么?好像不只是性能数字的堆砌,更像是一场从“莽夫”到“智者”的悄然转型。

粗放的“性能狂奔”时代(约2012-2015)

那时候的关键词就一个字:快,厂商和用户的注意力几乎全在主频和核心数上,我那台老i5,是标准的双核四线程,主频2.5GHz,动不动就能飙到3.1GHz,当时的感觉是,性能提升就是靠更精细的制程(比如从32nm到22nm)硬堆出来的,有点像给发动机疯狂拉高转速,简单粗暴。

大家比拼的是Cinebench跑分能高多少,玩《魔兽世界》帧数能不能再稳定一些,至于续航?散热?🤔 嗯……基本属于“能用就行”的范畴,我记得特别清楚,当时用这台笔记本玩会儿游戏,键盘上方区域能煎鸡蛋,风扇的嘶吼声能完美覆盖游戏音效,电池续航?不插电源基本就是“快闪模式”,撑死俩小时,那时候的“性能跃升”,带着一种汗流浃背的、不计代价的“莽”劲儿,整个行业仿佛都在说:“看,我多厉害!”但代价是用户得忍受噪音、发热和可怜的续航。

拐点:“移动优先”与能效意识的觉醒(约2016-2019)

转折点我觉得是苹果的MacBook开始真正教育市场,还有英特尔推出“U系列”低电压处理器那会儿,大家突然发现,哦,笔记本不是台式机,不能光看峰值性能,你总不能一直插着电源用吧?咖啡馆、飞机上、图书馆……场景变了。

这时候,制程工艺的进步(比如14nm的不断优化)开始更多地服务于“在同样性能下降低功耗”,或者“在同样功耗下提升性能”,这思路就高级多了,我开始用上一台搭载第八代酷睿i5-8250U的轻薄本,四核八线程,性能不弱,但续航能轻松做到5-6小时,而且安静太多了,这是一种很不一样的体验:性能从“爆发型”开始向“持久型”转变,就像运动员不再只追求百米冲刺的速度,而是更看重马拉松的整体配速和体力分配,ARM架构的芯片(比如高通的尝试)也开始搅局,虽然当时没成气候,但那种“极致能效”的理念种下了一颗种子。💡

M1的“地震”与全面能效时代(2020至今)

2020年底,苹果M1芯片真的像一颗核弹,把整个行业“炸”醒了,它根本不是“优化”,简直是“重构”,基于ARM架构,用手机芯片的思路来做电脑CPU,实现了恐怖的“性能/能耗比”。

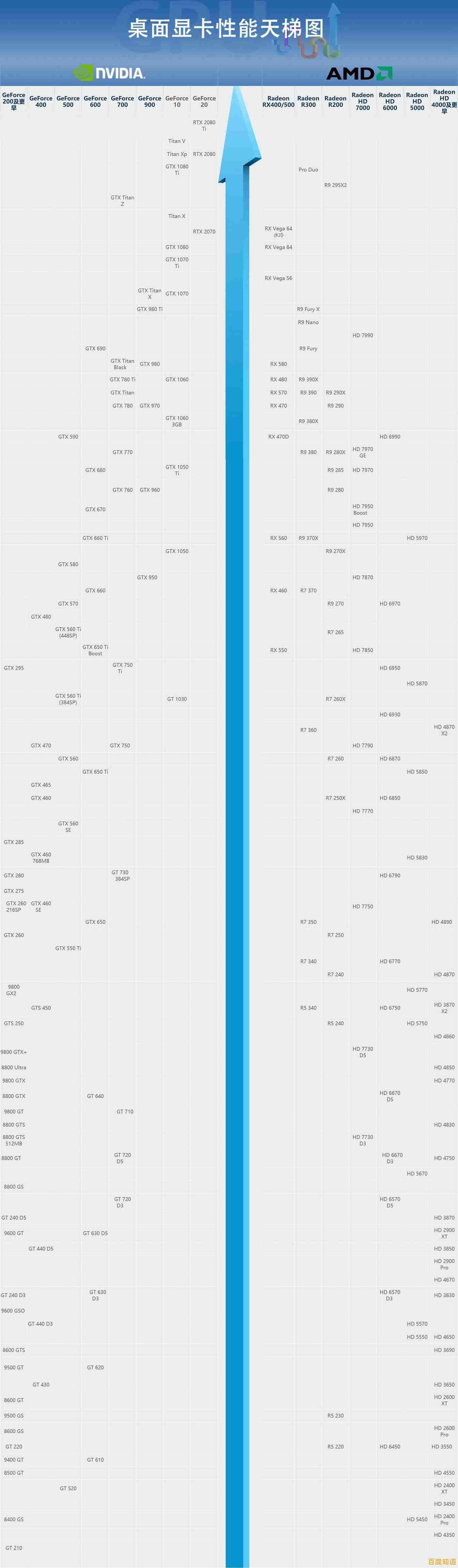

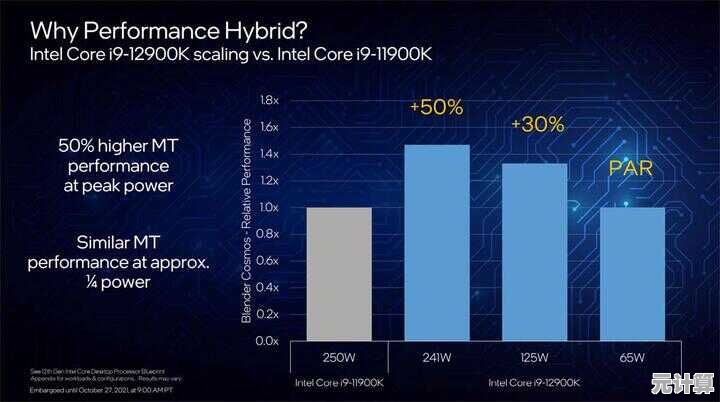

我记得第一次用M1的MacBook Air时,那种震撼是实实在在的:打开一堆软件速度飞快,但机器居然是冰凉的!风扇?对不起,它压根没风扇!续航直接干到十个小时以上,这太颠覆了,它证明了能效优化到极致,本身就能带来前所未有的性能体验和用户体验,这之后,整个行业的风向彻底变了,英特尔和AMD也开始拼命在能效上发力,AMD的锐龙6000/7000系列在能效上进步巨大,英特尔的12/13代酷睿也搞出了大小核异构架构来应对不同负载,本质上也是在玩“能效游戏”,现在的竞争,更像是“能效军备竞赛”,谁能在更低的功耗下提供更流畅、更持久的体验,谁就是赢家。

一些不完整的思考碎片

- 性能 vs 体验:这12年,其实是CPU的设计哲学从“追求峰值性能”转向“优化综合体验”的过程,性能是基础,但最终是为“安静、凉爽、长续航”这些体验服务的。🚀➡️🌿

- 制程红利快吃完了? 当摩尔定律逼近物理极限,单纯靠缩小纳米数带来的提升越来越难,未来的突破可能更依赖架构创新(比如Chiplet小芯片设计)、软硬件的深度协同(苹果是典范),甚至新材料,感觉工程师们越来越像在针尖上跳舞了。

- 一点感慨:回头看那台2012年的“板砖”,它代表了一个时代的结束,那时候的技术有种笨拙的、全力以赴的真诚;而现在的新技术,则充满了精于计算的、举重若轻的智慧,说不上谁更好,但确实反映了我们对“好电脑”的定义,已经彻底改变了。

这12年的路径,不是什么简单的性能翻倍故事,而是一场深刻的认知革命:从“跑分英雄”到“续航智者”,笔记本处理器终于真正为“移动”而生,不知道下次换电脑时,又会有什么新的惊喜(或者惊吓)呢?😅

本文由洋夏真于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/58659.html