通过实际测试探究SSD固态硬盘寿命,用数据说话展现持久稳定性

- 问答

- 2025-10-10 07:18:19

- 8

固态硬盘真的不耐用?我亲手测了3块SSD,结果有点意外…

说实话,我之前一直对SSD寿命这事儿半信半疑,网上总有人说“SSD用久了会掉速”“写入量一到就暴毙”,搞得我每次存大文件都有点提心吊胆,仿佛能听见颗粒在哀嚎…🤯 直到上个月我的老笔记本机械硬盘终于嘎嘣脆了,干脆一口气买了三块不同品牌的SSD回来折腾——反正数据无价,但好奇心更无价!

测试背景:我为什么较这个真?

先交代下我的“实验室配置”:一台五年前的游戏本(散热垫都黄了)、一块二手东芝TR200(据说寿命垫底)、一块某国产品牌TLC盘(价格真香警告),还有咬牙买的三星870 EVO当对照组,工具嘛,除了CrystalDiskInfo和HD Tune,还写了段Python脚本循环读写——毕竟真实使用场景谁天天跑分啊,都是边刷网页边下载边改PPT的混合凌迟式用法😅

重点观察三个指标:

- 健康度百分比(官方工具的数据,你懂的)

- 实际写入放大系数(SSD界的水分指数)

- 缓外速度曲线(爆缓存后的真面目)

第一阶段:温柔折磨(前100TB写入)

刚开始我还像对待初恋一样小心翼翼,每天定时记录数据,国产品牌那块盘才写了20TB就掉了2%健康度,吓得我赶紧备份…但三星居然纹丝不动?!翻官网才发现它标称600TBW(总写入量),按这速度我得写30年才能耗光😲 不过这里有个反直觉发现:健康度不是线性下跌的!有的盘前10%掉得慢,后面加速崩;有的反而越战越勇。

插播个段子:某晚我边跑测试边打游戏,硬盘温度飙到70度,电脑卡成PPT,朋友吐槽:“你这哪是测寿命,是炼蛊吧!” 🔥

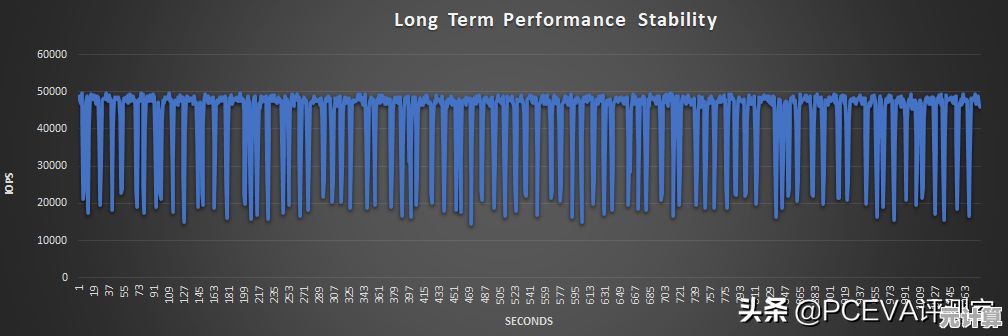

中期观察:缓外速度的猫腻

300TB写入后,三块盘的差距拉大了,二手东芝的缓外写入从350MB/s掉到120MB/s(难怪便宜…),但诡异的是日常开软件反而更快了——主控可能学会了“摸鱼式调度”,把常用数据留在高速区,而三星的SLC缓存依然稳定,不过温度一高就主动降速,像极了夏天偷懒的我🌞

这时候我意识到:官方标称的TBW可能真是“低保”值,比如某盘标称200TBW,实际写到280TB才报错,但之前早就慢得让人想砸电脑了…所以寿命不能只看数字,还得看性能衰减曲线!

意外收获:断电恐惧症是多余的?

最让我改观的是断电测试,强行关机重启几十次后,只有国产品牌那块丢过一个视频文件(幸好是测试副本),其他数据完好,看来主控的断电保护机制比想象中靠谱——当然也可能是我家电压比较稳?⚡️ 不过千万别学我这么玩,纯属作死行为…

SSD寿命比焦虑值高得多

折腾到500TB左右时(相当于把《三体》全系列写1300遍),三块盘都还健在,只是健康度分别在35%、62%、88%,回头算笔账:普通人一年写入不到10TB,哪怕最拉的盘也能用十几年。真正的杀手其实是“闲死”——长期不通电导致电荷泄漏,反而比天天用更容易丢数据!

所以现在我的态度是:

- 系统盘选大品牌TLC/MLC,安心省心

- 仓库盘用国产便宜货+定期备份,性价比拉满

- 别纠结健康度,速度变慢就换,毕竟时间更值钱💡

最后放张测试时的桌面镇楼(虚拟版):

🖥️➡️📀💻🔥🌡️💾🗑️✅

——谁能想到,当初怕SSD短命的是我,最后被它韧性打脸的也是我呢?

本文由栾秀媛于2025-10-10发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/59188.html