卡关必备提示功能?脑洞风暴小挑战等你来体验!

- 游戏动态

- 2025-10-05 19:27:48

- 1

最近在玩一款独立解谜游戏时,我卡在某个机关整整三天,每次尝试都像在撞南墙,直到某天凌晨两点,系统突然弹出"是否需要提示"的弹窗,手指悬在"是"的选项上抖了半小时,最终还是点了下去——屏幕跳出的提示像块砸进死水的石头,激起的不是涟漪,而是某种更复杂的情绪。

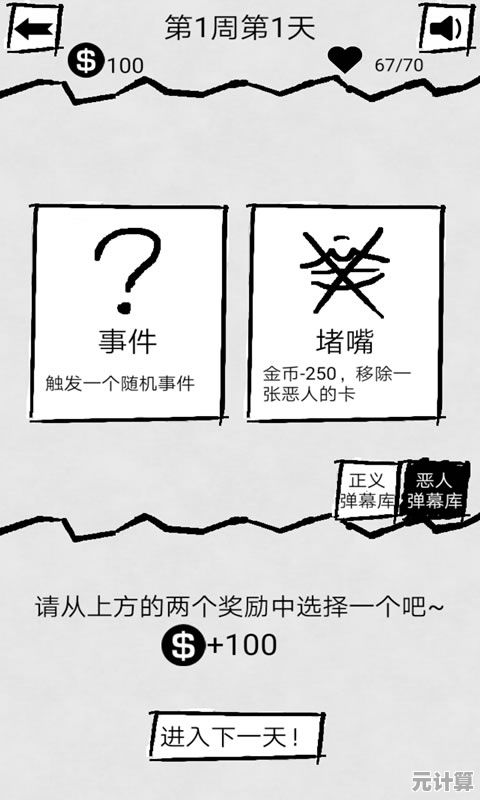

提示功能的设计者显然深谙人性,他们把提示分成三档:第一档是模糊的方向指引,第二档是具体步骤,第三档直接给出答案,但最狡猾的是,每次使用提示都会消耗"灵感值",而这个数值每天只能通过破解谜题缓慢恢复,那天我用了两次第二档提示,看着灵感值从72掉到34,突然意识到自己正在被算法驯化——就像小时候为了集齐卡片疯狂买方便面,现在则是为了看提示拼命过其他关卡。

不过真正让我震撼的,是某个玩家在论坛的吐槽:"用了三次提示后,我发现自己连走路都会下意识找攻略",这让我想起去年玩《塞尔达传说》时,明明有足够的自由度,却总忍不住查攻略视频,我们这一代玩家似乎患上了某种"提示依赖症",当解谜的快乐被拆解成标准答案,那些原本该属于脑细胞的狂欢,正在变成机械的按图索骥。

但换个角度想,提示功能何尝不是种温柔的暴力?它像家长对孩子说"再想想看",却把答案藏在手心里,上周帮朋友通关《奥伯拉丁的回归》,那个需要组合16个线索的推理环节,我们对着空白表格大眼瞪小眼两小时,最后朋友咬牙点开提示,系统只给出一句话:"船长的死亡顺序藏在航海日志的页码里",这个提示像根细针,精准戳破了我们的思维茧房,却保留了90%的探索乐趣。

或许真正的关键,在于提示如何被设计,好的提示应该像半块拼图,既让你看见缺失部分的轮廓,又不直接递上整张图片,就像《见证者》里那些若隐若现的路径标记,或是《传送门》中GLaDOS偶尔冒出的冷笑话式暗示,它们不是答案,而是思维跳跃的跳板。

现在每次遇到卡关,我都会先给自己设个"提示预算",比如这次卡在旋转迷宫,我允许自己用两次模糊提示,第一次提示说"颜色是空间坐标",第二次提示显示"蓝色代表高度",这两个碎片拼起来,我突然意识到迷宫的立体结构,那种豁然开朗的瞬间,比直接抄答案珍贵十倍。

其实我们恐惧的不是提示本身,而是被提示剥夺的思考主权,当算法越来越懂怎么撬开我们的思维死结,或许该警惕的不是工具,而是我们是否还保留着主动犯错的勇气,就像小时候学骑自行车,父亲在身后喊"看远处",这个提示够模糊了吧?可正是这种不完美的指引,让我们在摇摇晃晃中掌握了平衡。

本文由悉柔怀于2025-10-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/yxdt/53964.html