想挑战最强脑洞找茬?看你能闯到第几关!

- 游戏动态

- 2025-10-11 08:24:36

- 2

一场关于观察力与想象力的极限拉扯

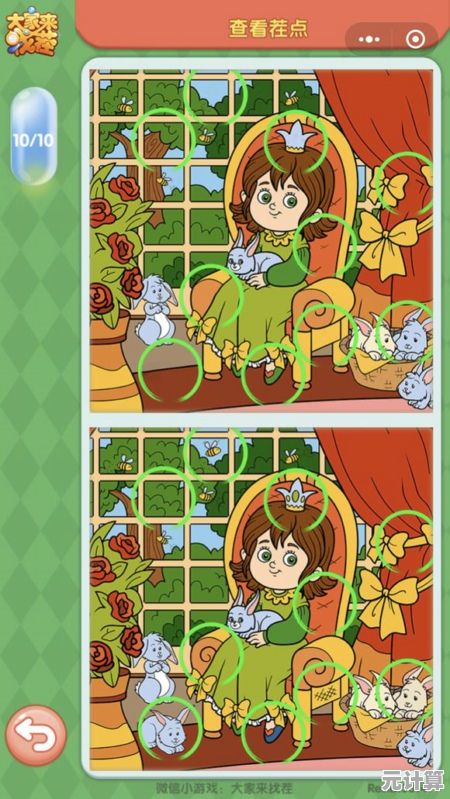

说实话,我之前对找茬游戏挺不屑的,不就是比谁眼神好吗?直到某天深夜刷到那个名为"最强脑洞找茬"的系列关卡,我才发现这根本不是简单的视觉游戏,而是开发者精心设计的认知陷阱。

记得第三关卡了我整整四小时,画面是两个几乎重叠的客厅场景,常规的物品差异五分钟就找完了,但系统始终显示"未完成",我盯着屏幕上那盆几乎一模一样的绿萝,突然注意到左边叶片有道反常的阴影——那不是光线效果,而是藏在叶脉里的微型二维码,扫描后竟然跳转到另一个网页,需要解出上面的数学题才能获得最终提示,这种跨媒介的嵌套设计,彻底颠覆了我对找茬游戏的认知。

最绝的是第七关的"时间差陷阱",两张街景图看似完全相同,但仔细对比会发现行人的位置存在0.5秒的时差,比如左边画面里刚走过斑马线的老人,在右边画面里还站在路牙边,这种对动态瞬间的捕捉,逼着玩家必须启动大脑的"帧率感知"能力,就像用意识给静止画面按下暂停键。

开发者显然深谙认知心理学,第十关的"语义干扰"让我印象深刻:两张几乎相同的书房场景里,所有文字内容都被替换成同音字,书架"变成"书驾","台灯"变成"苔灯",当视觉差异被语言系统干扰时,找茬反而变成了阅读理解测试,我至今记得找到最后一个差异时的战栗感——那幅挂在墙上的"静物画",其实是"镜勿话"三个字的艺术字变形。

这类游戏最可怕的地方在于,它不断突破你的思维定式,你以为在找视觉差异,实际在考逻辑推理;当你切换到逻辑模式,它又突然回归最原始的色彩对比,就像第二十关那个看似普通的儿童房,差异点竟是左右画面里玩具熊的瞳孔颜色——左边是琥珀色,右边是蜂蜜色,这种几乎到达人眼分辨极限的色差,配上旁边故意放大的鲜艳玩具,构成了一种温柔的视觉虐待。

现在我已经卡在第二十五关整整一周了,画面是两片星空,常规的星座差异早就找完,但系统提示还剩一个隐藏点,某天凌晨三点,我盯着屏幕上那些闪烁的星点,突然意识到某些星星的闪烁频率存在差异,用手机慢动作拍摄后发现,其中七颗星正在用摩尔斯电码传递坐标,指向图片边缘某个被像素化的星云团块。

这种游戏玩到最后,已经不是在考验观察力,而是在训练大脑的跨维度联想能力,它迫使你同时调动视觉记忆、模式识别、密码破译甚至音乐节奏感(有些关卡需要哼唱特定音阶才能解锁差异),每次通关的成就感,都伴随着对自身认知边界的重新丈量。

现在我终于理解,为什么开发者要给这个系列取名"最强脑洞",因为它根本不是在找茬,而是在拆除你思维里的那堵墙,当你在两张几乎相同的画面里崩溃抓狂时,或许正是大脑突破舒适区的瞬间,至于我能闯到多少关?说实话,比起通关,我更享受被这个游戏不断重塑认知过程的那种刺痛感——就像有人拿着砂纸,在打磨你生锈的思维齿轮。

本文由代永昌于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/yxdt/60225.html