深入探索Excel中的求和函数与方法,提升你的表格处理能力

- 问答

- 2025-10-03 06:39:22

- 9

从“只会SUM”到玩转Excel求和:我的踩坑与顿悟

记得刚入职那会儿,领导扔给我一张密密麻麻的销售数据表,轻飘飘说了句“下班前把各区域季度总和算一下”,我信心满满敲了个=SUM(B2:B100),结果导出报告后被财务部打电话质问:“为什么东北区的数据少了三月份最后一周期?”——那是我第一次意识到,Excel的求和根本不是敲个SUM那么简单。

SUM只是起点,但大多数人根本没搞懂它

SUM函数谁都会用,但你真的理解它的脾气吗?有一次我算项目预算,明明框选了整个区域,结果总是差了几百块,折腾半小时才发现某个单元格看起来是数字,实际上是个带着隐藏符号的文本(Excel这家伙居然不报错!),后来我养成习惯:先用=ISNUMBER()检查数据类型,或者粗暴但管用的一招——在SUM外面套个=VALUE(SUM())强行转换。

条件求和:SUMIF让我告别“筛选再求和”的蠢办法

曾经我为了统计某个销售员的业绩,傻乎乎地先筛选名字再手动框选数据,直到同事看我屏幕忍不住吐槽:“你用SUMIF啊!”

=SUMIF(A:A,"张三",D:D) 就能一键搞定,但这里有个坑——如果条件区域和求和区域错位一列,结果会错得悄无声息,我就曾经把=SUMIF(B:B,"产品A",E:E)写成=SUMIF(B:B,"产品A",D:D),差点让库存数据崩盘…

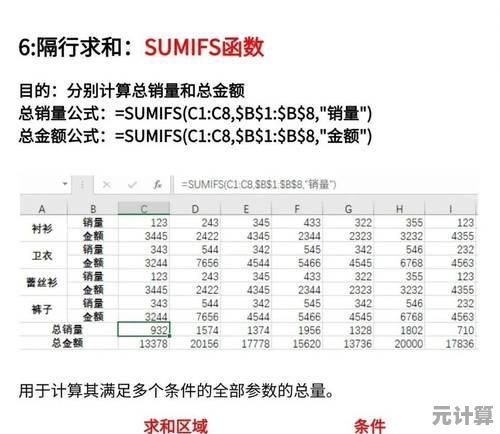

SUMIFS才是多维筛选的王者(但命名真的很反人类)

为什么是“SUMIFS”而不是“SUMIF_MULTIPLE”?每次输入都要怀疑自己拼错,不过它的能力确实强悍:

=SUMIFS(求和区域,条件区域1,条件1,条件区域2,条件2,…) 能同时处理多条件。

上周我算华东区手机类产品在Q2的销售额时,一行公式直接搞定:

=SUMIFS(Sales数据列,区域列,"华东",产品列,"手机",日期列,">=4/1",日期列,"<=6/30")

注意:日期条件要拆成两个参数写,直接写"Q2"它是听不懂的——别问我怎么知道的。

隐藏的宝藏:SUMPRODUCT和数组思维的碰撞

这是我最近才get到的神技!它不仅能加权求和,还能替代部分SUMIFS的功能。

比如计算单价×数量的总金额:

=SUMPRODUCT(B2:B10,C2:C10) 比先新增一列再求和优雅多了。

更厉害的是它支持数组运算,有次我想统计所有单价超过50元且销量大于100的产品总额,直接甩出:

=SUMPRODUCT((B2:B100>50)*(C2:C100>100),B2:B100,C2:C100)

(注意乘号相当于“且”关系,加号表示“或”——这个逻辑我琢磨了三天才彻底搞懂)

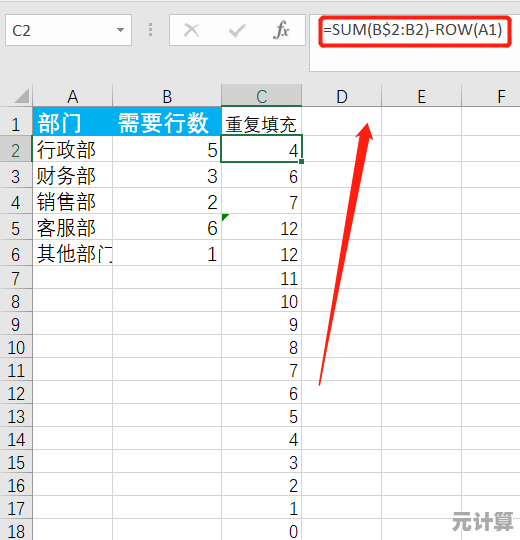

那些“非典型”求和场景:隔行求和与动态范围

-

隔行求和:比如只要统计每月奇数日的数据

=SUMPRODUCT((MOD(ROW(A2:A31),2)=0)*A2:A31)

(这里ROW+MOD组合判断行号奇偶,一开始我总纠结要不要减1调整行号偏移)

-

动态范围:数据持续增加时别手动改公式范围!用

OFFSET或直接套用“表格”(Ctrl+T转换区域为智能表格),求和区域会自动扩展——这个发现让我再也不用半夜爬起来改日报公式了。

我的血泪教训:求和前先问三句话

- 有没有隐藏行? —— SUM会忽略隐藏值,但SUBTOTAL(109,区域)可以包含(9和109的区别我又得翻笔记);

- 有没有合并单元格? —— 合并单元格是求和杀手,务必提前拆分;

- 要不要考虑错误值? —— 用

=SUMIF(A:A,"<9E307")过滤错误(9E307是Excel能接受的最大数,这个冷知识救过我多次)。

现在回头看,求和函数就像Excel里的瑞士军刀——你以为它只能切东西,其实还能拧螺丝、开瓶盖、甚至剪指甲,每一次踩坑都是因为想当然,每一次突破都是被现实逼到墙角后的绝地反击。

下次当你按下Alt+=自动求和时,不妨多想一步:这个结果真的靠谱吗?或许就在那零点几秒的犹豫里,你会打开一扇新世界的大门。

(写完赶紧检查了一遍公式——可别再被财务部打电话了…)

本文由其莺莺于2025-10-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/50079.html