探索影子系统:揭开数字世界背后的神秘黑盒子

- 问答

- 2025-10-04 07:24:45

- 5

那个藏在数字世界背后的“黑盒子”

你有没有过这种感觉——明明每天都在用手机、电脑,刷着社交媒体,买着推荐商品,甚至依赖导航找路,却总觉得背后有什么东西在“操控”着一切?不是阴谋论,但数字世界的某些部分,确实像个黑盒子:我们输入、它输出,中间发生了什么?没人说得清。

第一次对“影子系统”有实感,是去年冬天的事,那天我在电商平台搜了一双登山鞋,结果接下来一周,我的所有社交平台都在推户外装备、徒步路线,甚至天气预报也开始频繁显示山区天气,巧合?大概率不是,但这背后的逻辑是什么?算法怎么判断我“需要”这些?我不知道,平台可能也不会告诉我——这就是影子系统:它无处不在,却鲜少透明。

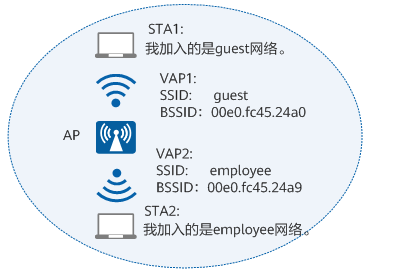

影子系统其实并不玄乎,它指的是那些支撑数字世界运行、但普通用户无法直接看到或理解的底层逻辑,比如推荐算法、信用评分系统、自动化决策工具……它们像城市的排水系统,平时看不见,但一下雨就知道有多重要,只不过,数字世界的“雨”可能是你的消费习惯、社交关系,甚至情绪波动。

举个例子吧,去年我朋友申请贷款被拒了,银行系统给出的理由是“信用评分不足”,但他收入稳定、负债率低,怎么回事?后来发现,问题出在一个他根本没想到的地方:某次租房时,因为押金纠纷被中介记录在某个行业数据库里——而这个数据库接入了银行的风控系统,你看,一个和你认知完全无关的环节,却能直接改变你的生活,影子系统就像一张隐形的网,把看似不相关的点连在一起,而你甚至不知道这些点的存在。

更让人不安的是,这些系统往往带着设计者的“偏见”,比如某招聘平台用AI筛选简历,结果系统自动偏好男性候选人——因为训练数据里过去录用的多是男性,它不会“思考”,只是默默重复世界的既有不公,我们以为技术在推动公平,有时它却在加固偏见。

我自己写代码多年,深知系统的“不完美”是常态,程序员加班赶工时会写临时解决方案,测试时没覆盖到的边缘情况可能永远成了漏洞,甚至某些设计逻辑只是因为“老板说要快点上线”,这些粗糙的、带点人为仓促的细节,最后都沉淀在影子系统里,它不像教科书里的算法那么完美,反而充满了人类的急躁和妥协。

有时候我会想,我们是不是太习惯“接受结果”了?点外卖时直接看推荐排行,看新闻时交给个性化推送,甚至交友都交给匹配算法,方便是真的,但慢慢地,我们交出了太多判断权,影子系统就像个热心但固执的管家,它帮你决定一切,却也让你忘了自己原本想选什么。

当然也不是说这一切都很可怕,影子系统让生活变简单了,甚至偶尔有惊喜,比如音乐平台推给我一首十年前喜欢的冷门歌曲,那一刻真的像被理解了,但关键在于,我们能不能偶尔打开黑盒子看看?哪怕只是理解一下基本逻辑——就像知道魔术师的手法后,反而更享受表演一样。

或许未来该有更多“可解释的AI”,或者像欧盟那样用法规要求算法透明,但作为普通人,我们能做的可能是保持一点“健康的怀疑”:别完全相信推荐列表,偶尔主动搜索;别让信用评分定义自己,知道它只是数据的拼凑,影子系统不会消失,但我们可以学会和它共处——带着好奇,也带着警惕。

说到底,数字世界背后的黑盒子就像现代社会的隐喻:我们依赖无数看不见的东西活着,但偶尔也得提醒自己,别在便利中丢了主动权。

本文由王谷菱于2025-10-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/51661.html