文本排版必备技能:快速上手波浪线使用,展现专业细节!

- 问答

- 2025-10-08 08:42:20

- 3

快速上手波浪线使用,展现专业细节!

我刚开始写东西的时候,总觉得波浪线(~)这玩意儿有点“鸡肋”——它既不像逗号那样必不可少,也不像感叹号那样情绪饱满,有时候甚至觉得它有点“非主流”,放在句子里显得不伦不类,直到有一次,我在一篇技术文档里看到一个恰到好处的波浪线,突然意识到:原来这小小的符号,用对了地方,真的能瞬间提升文本的专业感和细节力。

其实波浪线不是什么高深的东西,但很多人(包括之前的我)都容易忽略它的潜力,它不像逗号或句号那样有明确的语法规则,反而更依赖语感和场景——这也正是它的魅力所在,用好了,是锦上添花;用砸了,就显得有点“故作姿态”。

波浪线不是随便画的,它是有“情绪”的

很多人以为波浪线就是随手一划,代表“大概”“左右”的意思,下午3~4点开会”,这种用法确实常见,但它的作用远不止于此。

对我而言,波浪线带着一种轻松但不随意的语气,比如在邮件里写:“我大概~明早发你最终版”,比干巴巴的“明早发你”多了一点人情味,又不会像用“啦”“哦”那样显得过分口语化,它有点像说话时稍微拖长音调,带点犹豫或预留空间的感觉——专业但不死板。

但注意别滥用!有一次我写“本次项目~预计下周~完成~”,被同事吐槽像在唱摇篮曲(笑),波浪线一旦超过一个句子出现两次,就容易显得拖沓。

技术文档中的波浪线:模糊但严谨

我是做技术写作的,最初以为波浪线这种“模糊”的符号和严谨需求是冲突的,后来发现,恰恰相反——在表达范围、近似值或不确定但合理的区间时,它反而能避免绝对化的表述。

- “支持5~10个用户同时操作”

- “响应时间约为100~200ms”

如果写成“5到10个”或“约100ms到200ms”,反而更啰嗦,波浪线在这里用最少的字符表达了精确的范围感,而且视觉上更整洁。

个人写作中的“小心机”:用波浪线拉近距离

我在写自媒体文案或社群内容时,特别喜欢用波浪线来软化语气。

- “今晚直播~记得来聊聊天呀”

- “这个功能~真的帮大家争取了好久~”

它比句号更亲切,比感叹号更温和,特别适合用来做“语气缓冲”,但要注意场合——如果是正式报告或论文,除非刻意调节节奏,否则还是少用为妙。

一个小陷阱:中西文混排时别乱用

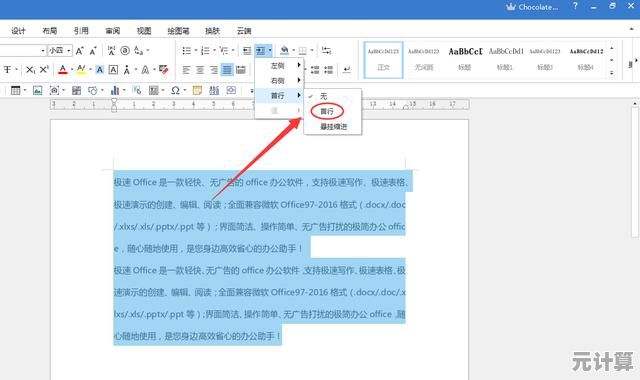

之前我习惯在中文和英文之间加波浪线做连接,请参考API~文档”,后来被设计同事纠正了:在排版中,波浪线两侧最好留半角空格(尤其是和英文、数字连用时),3 ~ 5 min”比“3~5min”更规范,不过纯中文环境下反而可以紧凑一点,三天~五天”。

这个小细节很多人会忽略,但恰恰是这种地方能看出一个人是否真的注重排版品质。

波浪线是“调味料”,不是主菜

说到底,波浪线是一个需要克制使用的符号,它不适合用来替代标点,也不能过度堆砌,它的价值在于——用最小的代价传递温度与弹性。

我现在养成了一个习惯:写完一段文字后,会刻意检查是否有地方可以用波浪线替代“大概”“左右”“到”之类的词,有时候只是简单替换一下,整个句子的节奏和气质就不一样了。

如果你之前从来没注意过这个符号,不妨从明天开始,试着在合适的场合用它一下,可能会发现,专业感往往就藏在这些看似微不足道的细节里。

(完)

本文由苦芷烟于2025-10-08发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/57288.html