突破常规框架,小米8探索版引领智能设备进入全新未知领域

- 问答

- 2025-10-09 18:06:14

- 67

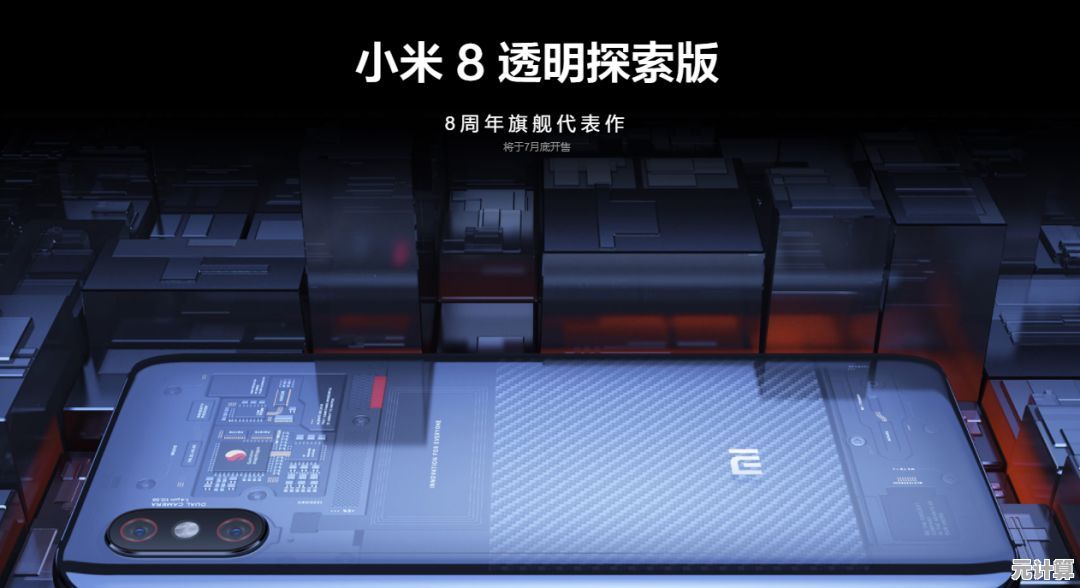

好吧,聊聊小米8探索版,说实话,现在回头看这部手机,感觉它有点像2018年夏天一个特别莽撞又特别真诚的少年,憋着一股劲儿,想对全世界证明点什么,那时候的智能手机,已经开始有点“无聊”了,大家长得越来越像,发布会比的都是些冷冰冰的参数:CPU提升百分之几,摄像头多了几百万像素。

但小米8探索版不一样,它直接把后盖做成了透明的。

我记得第一次看到真机图片时,心里“咯噔”一下,不是那种“哇,好漂亮”的惊叹,而是“啊?还能这样?”的错愕,它不像一件精雕细琢的商品,更像一个工程师的开放式工作台,你能直接看到主板的结构、NFC线圈那一圈浅浅的铜色、还有那个被刻意设计成装饰件的“假”骁龙芯片,有人说这不严谨,是“装饰主义”,但我反而觉得这种坦诚有点可爱,它好像在说:“看,这就是我身体里的东西,没什么好遮掩的,科技不应该是黑盒子里的魔术,它也可以是看得见、摸得着的风景。”

这种“破框”,不仅仅是外观上的,它那个压感屏下指纹,当时算是非常早期的尝试,我有个朋友买了,跟我吐槽说识别速度时快时慢,得找准那个“感觉”,但这不正是探索的意义吗?它不完美,甚至有点小脾气,但它告诉你一个方向:手机正面可以是一整块完整的屏幕,这种带着毛边的前沿体验,比一个成熟但毫无惊喜的技术,更让人感受到一种“正在进行时”的活力。

最让我个人有感触的,是它那种“为了探索而探索”的劲儿,你说那个透明后盖,对日常使用有实质性提升吗?几乎没有,还更易沾指纹,但它的存在,本身就是一种宣言,它抵抗着当时行业那种越来越圆滑、越来越趋同的潮流,固执地保留了一点极客的“怪癖”,这让我想起以前玩改装电脑,也喜欢用侧透机箱,看着里面的硬件发光,那种满足感不是因为它性能多强,而是因为它展现了一种个性化的、与机器内部世界的连接。

现在想想,小米8探索版可能没有直接“定义”什么行业标准,它的很多尝试后来也被更成熟的技术所取代,但它像一颗投入湖面的石子,漾开的涟漪是真实的,它提醒我们,智能设备除了是工具,还可以是承载好奇心、实验精神的载体,它那种略带笨拙的坦诚,那种对“完美商业逻辑”的轻微冒犯,恰恰是推动行业偶尔“出格”一下的宝贵动力。

后来的手机,有在材质上玩出花的,有在形态上彻底颠覆的,但那种初生牛犊不怕虎的、带着点手工感的探索气质,好像越来越稀少了,我偶尔还会想起那部透明的手机,它不完美,但很真实,像一个时代的注脚,告诉我们突破常规,有时候就是从勇敢地“露出来”开始的。

本文由颜令暎于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/58634.html