常用硬盘数据恢复工具全解析,保障您的数字资料安全无忧

- 问答

- 2025-10-11 12:33:20

- 1

哎,说到硬盘数据恢复这事儿,我可太有感触了,去年我那块存了所有旅行照片和还没备份的稿子的移动硬盘,就那么“咔哒”一声,彻底不认盘了,当时我脑子“嗡”的一下,后背瞬间冒汗,那种感觉,就像眼睁睁看着自己一部分记忆和心血掉进了黑洞,真的,差点没当场崩溃。

所以今天聊这个,不是什么冷冰冰的技术对比,而是实实在在的“血泪经验分享”,咱们就抛开那些复杂的参数,用大白话聊聊,当灾难发生时,你手边能抓住的几根“救命稻草”。

第一根稻草:自己动手,试试“扫描式”恢复工具

这种工具适合啥情况?就是你还能认出硬盘,能打开,但文件误删了,或者分区突然不见了,这时候别慌,最关键的一点:立刻停止任何写入操作! 千万别再往那个盘里存新东西,不然被覆盖了,神仙也难救。

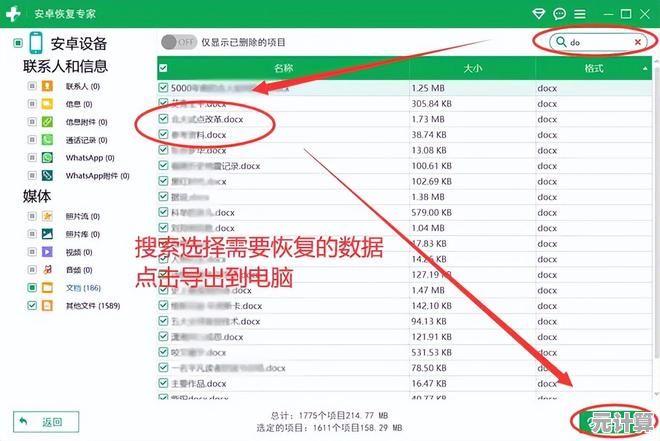

我常用的,也是很多人首选的,是 Recuva,这玩意儿是啥感觉呢?就像一个耐心的侦探,帮你把硬盘的角角落落翻一遍,把那些标记为“已删除”但还没被新数据占坑的文件找出来,免费版就挺够用,界面也简单,选好盘符、文件类型(比如照片、文档),点扫描就行,它找出来的文件会标上颜色,绿色代表状态好,红色基本没戏了,我成功用它找回过一个不小心清空的U盘里的合同文档,那种失而复得的感觉,能让人松一大口气。

类似的还有 Disk Drill,界面更花哨一点,预览功能不错,能让你先看看文件是不是完好的再恢复,但它的免费版恢复有限制,算是“尝尝鲜”版吧。

个人看法: 这类工具像是家庭小药箱,处理个感冒发烧(误删)还行,真遇上大病(物理损坏)就别指望了,它们的工作原理决定了成功率不是100%,有时候扫出来一堆乱码文件,看得人更闹心。

第二根稻草:情况复杂点,上“专业点”的

如果分区丢失、格式化,或者硬盘时好时坏,就需要更厉害的武器了。R-Studio 或者 EasyRecovery,这几个家伙就专业多了,能重建分区表,支持的文件系统格式也多。

我印象最深的是帮一个朋友处理他格式化的相机SD卡,他用R-Studio的深度扫描,扫了几个小时,最后大部分RAW格式照片都救回来了,但这个过程真的很煎熬,看着进度条慢悠悠地走,心里七上八下的,因为你根本不知道最后结果是惊喜还是绝望。

这里插一句我的不完整思考: 我总觉得数据恢复这事儿,有点像考古,数据还在盘上,但“地图”(文件分配表)丢了,这些工具就是在试图重建这张地图,但如果“遗址”本身已经损毁严重(有坏道),那再厉害的考古学家也难办。

第三根稻草:物理损坏?别逞强,赶紧找专业人士!

如果硬盘发出“咔咔”的异响、根本不转,或者电脑完全识别不了——听我一句劝,立刻断电,别再反复尝试通电了! 这大概率是磁头或电机等硬件坏了,每通一次电,都可能对盘片造成二次划伤,让数据万劫不复。

这时候,任何软件工具都是徒劳的,你需要的是无尘实验室和专业人士进行开盘恢复,价格昂贵吗?确实不便宜,动辄几千上万,值不值?就看你的数据对你有多重要了,我那块摔坏的硬盘,最后就是送出去恢复的,花了两千多,但拿回照片那一刻,觉得这钱花得真值,这已经不是技术问题,而是个价值判断题。

最后啰嗦几句,算是肺腑之言吧:

数据恢复工具是“后悔药”,但最好的策略是永远别吃这个药,我现在是得了“备份强迫症”,重要资料一定遵循 “3-2-1”原则(3个副本,2种不同介质,1份离线存放),一块移动硬盘做Time Machine,一份扔云盘,特别重要的再刻张蓝光光盘冷备份,虽然麻烦,但心里踏实。

说到底,数据是无价的,它承载的是我们的时间、记忆和成果,希望我这篇带着点个人情绪和教训的唠叨,能让你在数字世界里多一份安心,少一点我当年的那种抓狂,毕竟,谁也不想体验那种“心掉进冰窟窿”的感觉,对吧?

本文由步映冬于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://pro.xlisi.cn/wenda/60376.html

![[闪电邮]高效邮件管理,让信息传递快人一步](http://pro.xlisi.cn/zb_users/upload/2025/10/20251011170917176017375793123.jpg)